目次

第1317回例会 鎌倉ロータリークラブ 移動例会

鎌倉RCバナー交換

中込ガバナーエレクト 挨拶

卓話 「量子の世界」吉田 三知世

0. 量子の世界とは

- 私たちの日常世界(マクロ)と異なり、電子や光などのミクロな世界では、

エネルギーや状態は連続ではなく飛び飛び(量子化)している。 - 粒子は「粒」にも「波」にもなる 二重の性質(二重性) を持つ。

- さらに、一つの粒子が複数の状態に同時に存在できる 「重ね合わせ」 の性質もある。

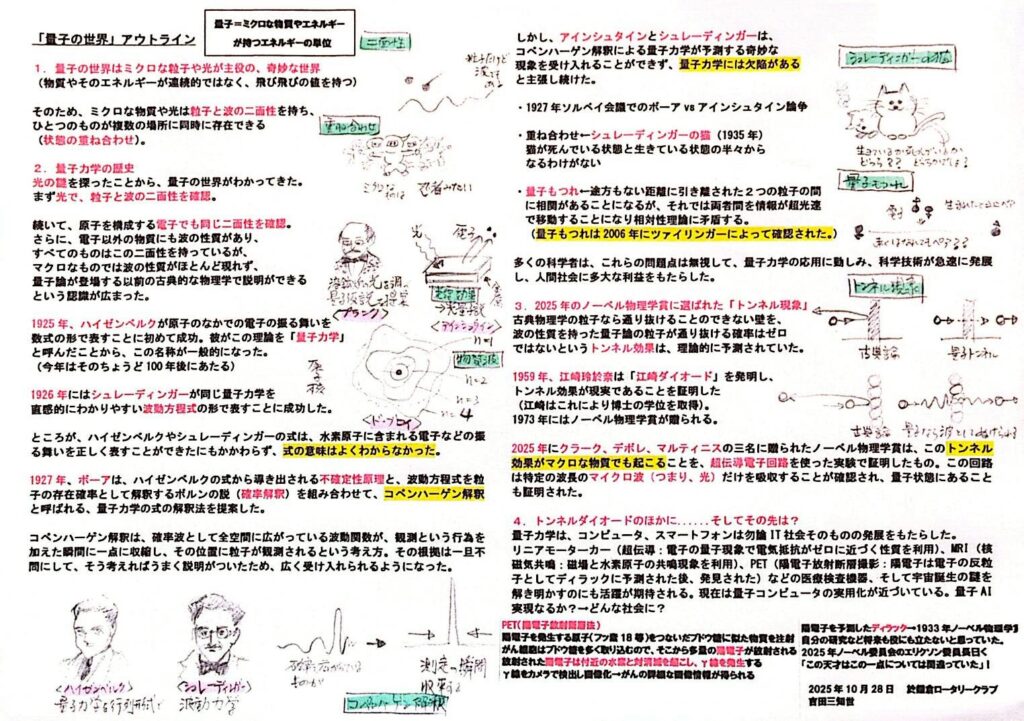

「量子の世界」アウトライン

1. 量子力学の歴史

- 光の謎から始まった

- 黒体放射の研究から プランク が「エネルギーは飛び飛びである」と提唱。

- 光は 波 の性質を持つと考えられていたが、アインシュタインにより 粒子(光子) としての性質も確認。

- 電子にも波の性質があることが判明

- 物質全てが「粒子と波の二重性」を持つことが明らかに。

- しかし、人間サイズの物体では波としての性質はほとんど現れない → 古典物理で説明可能。

- 量子力学の確立

- 1925年 ハイゼンベルク → 電子の振る舞いを数式で記述 → 「量子力学」 と命名。(2025年はちょうど100年目)

- 1926年 シュレーディンガー → 波としての電子を記述する 波動方程式 を発表。

- しかし、この式が示す「波」とは一体何を意味するのか? → 議論が続く。

- 解釈の登場 — コペンハーゲン解釈(1927年 ボーア + ボルン)

- 波動関数は 「存在確率」 を表す。

- 観測した瞬間に確率の波が 一点に収縮する(波束の収縮)。

- 実用上は成功し、広く受け入れられた。

- しかし懐疑もあった

- アインシュタインとシュレーディンガーはこの解釈に反対。

- 有名な議論と例:

- 1927年 ソルベイ会議:ボーア vs アインシュタイン

- 1935年 シュレーディンガーの猫:重ね合わせは現実に起こりうるのか?

- 量子もつれ:離れた粒子同士が即座に状態を共有してしまう →

「光より速い情報伝達? 相対性理論に矛盾では?」

- → 2006年 ツァイリンガー により量子もつれは実験的に確認。

2. トンネル効果とノーベル賞

- 古典物理では「越えられないはずの壁」を、量子粒子は 波として“しみ出す”ように通り抜けることがある → トンネル効果。

- 1959年 江崎玲於奈 が「トンネルダイオード」を発明 → 実験で確認 →

1973年 ノーベル物理学賞。 - 2025年 ノーベル物理学賞

- クラーク、デボレ、マルティニスの3名が 超伝導回路 を用いて、

- トンネル効果がマクロな人工物にも起こる ことを証明。

- → 特定の光(マイクロ波)だけを吸収する → 量子状態が実在 することを確認。

3. 現代社会と量子技術

量子力学はすでに私たちの生活の中に深く入り込んでいる。

| 分野 | 量子現象の利用例 |

|---|---|

| 交通 | リニアモーターカー(超伝導 → 電気抵抗ゼロに近づく性質) |

| 医療 | MRI(磁気共鳴)、PET(陽電子放射断層撮影) |

| エネルギー・材料 | 超伝導、半導体、レーザー |

| 計算 | 量子コンピュータ(現在実用化が進行中) |

- PETでは、ディラックが予測した「陽電子」が実際に発見され、それを利用してがん細胞を画像化する。

4. 未来へ — 量子AIと社会

- 量子コンピュータの実用化が近づいている。

- もし実現すれば:

- 暗号、医療、材料開発、宇宙研究など 社会の根幹が大きく変化する可能性。

- 量子力学は「役に立たないと思われていた基礎研究」が、人類の技術や社会を大きく変えた例。

2025年10月28日

吉田 三知世

例会の様子

出席報告

| 会員総数 | 出席 | 出席率 |

| 33名 | 23名 | 69.76% |

コメント